中科院三亚深海所 蓝丝带海洋保护协会 2017-04-01

中华白海豚,学名印-太平洋驼背豚(Indo-Pacific hump-backed dolphin,拉丁名Sousa chinensis),属于鲸类海豚科(Delphinidae),是宽吻海豚及虎鲸的近亲。很多渔民及市民均以为中华白海豚是一种鱼类,其实它们和其他鲸鱼及海豚都是哺乳类动物,和人类一样具有恒温、用肺部呼吸、怀胎产子及用乳汁哺育幼儿等生理特性。

中国的最早的文字记录是在明朝。在清朝初期,广东珠江口一带的渔民称它为“卢亭”,认为其是东晋年间地方民变首领卢循之后。现今粤东大部分渔民称之为“白忌”、“乌白忌”;雷州半岛的渔民称之为“送终鱼”;广西一带渔民称其为“排风”。在闽南文化中,中华白海豚被尊称为“妈祖鱼”,渔民会向其叩拜以求海上平安。

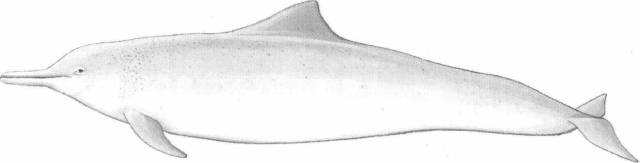

一、外形特征

中华白海豚身体修长呈纺锤型,喙突出狭长,刚出生的白海豚约1米长,性成熟个体体长2.0~2.5m,最长达2.7m,体重200~250kg,中国沿海获最大体长雄性2.54m,雌性2.58m,最大体重雄性206kg,雌性250kg;背鳍突出,位于近中央处,呈后倾三角形;胸鳍较圆浑,基部较宽,运动极为灵活;尾鳍呈水平状,健壮有力,以中央缺刻分成左右对称的两叶,有利于其快速游泳。

中华白海豚幼体及未成年个体,背部呈灰蓝色,体侧较淡,腹部灰白色;胎儿的体色多为灰色,某些位灰蓝色;成年个体全身呈粉红色或背部、腹部和尾部出现粉红色;老年个体全身呈乳白色。

二、生态特性

图片来自中科院三亚深海科学工程研究所-海洋哺乳动物与生物声学实验

中华白海豚一般不集结成大群,通常为数头、两头或单独游动,很少有十余头的群体,繁殖季节雌雄或母仔豚(母子对)常一起游泳。中华白海豚很少进入深度超过25 m的海域,主要栖息地为红树林水道、海湾、热带河流三角洲或沿岸的咸水中。

它们有跟随船只的习惯,常常尾随作业渔船的后面,捕食漏网之鱼,是不是很聪明呢?

中华白海豚性格活泼,经常跳跃戏水,有时能全身跃出水面1m多高。它们是游泳健将,平时游速在每小时5km左右,受到惊吓的时候可达每小时15km。中华白海豚也是典型的“吃货”,它们群体的大小与食物的丰盛程度密切相关,特别是在双拖网渔船作业的场所,更是中华白海豚频繁出现的有利时机,因此正在作业的双拖网渔船是寻找它们的重要标志。

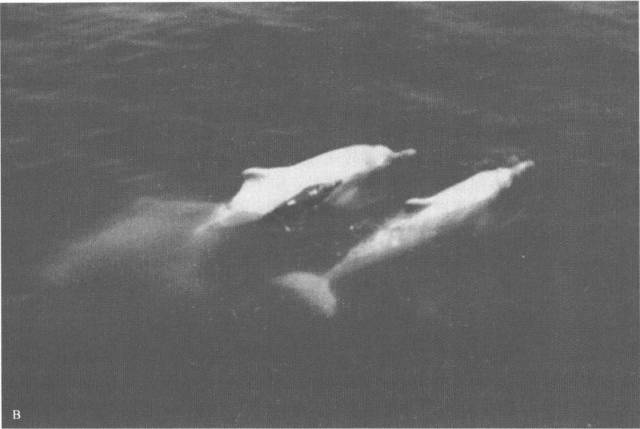

中华白海豚的护仔行为

图片来自《中国鲸类》(王丕烈著)

同时,在照顾幼崽方面,中华白海豚是优秀父母的代表,它们富有很强的眷恋性,尤以母豚对仔豚强烈,幼豚出生时必须由母豚首先将其顶出水面进行呼吸,如果仔豚被网获,母豚往往徘徊在附近不忍舍弃,虽被恐吓也不离去,以致同时被捕获。

三、地理分布

中华白海豚主要分布于西太平洋和印度洋的亚热带和热带沿岸水域,属暖水性种类。在澳大利亚北部、印度尼西亚、加里曼丹、马来西亚、马六甲海峡、泰国湾、斯里兰卡及南海沿岸国家均有分布。在中国水域,普遍认为中华白海豚主要分布在珠江口、厦门、广西北部湾、湛江雷州湾以及台湾海峡东部这五个海域。但在2014年,研究人员发现,中华白海豚还在海南三亚崖城一带海域有所分布。这一发现打破了以往对中华白海豚地理种群结构的认识。

四、保护级别

因为中华白海豚生活在水深不超过25m的浅海沿岸水域,最易受到人类活动和沿岸渔业生产的影响,加之近些年来,随着渔业生产的发展,沿岸港口的建设,航运事业的发达,工农业的发展,以及河流、海洋环境的污染,渔业过度捕捞导致鱼类资源匮乏,沿岸生态系统遭到严重破坏,中华白海豚的主要生存环境区域逐渐减少,已经危及到了一些种群的生存。在《2000 IUCN受威胁动物红色名录》中,中华白海豚被列为资料不足(DD)等级,中国政府将其列为国家一级重点保护野生动物,有“水中大熊猫”之称。另外,中华白海豚被列入:

《中国物种红色名录》濒危(EN)级;

《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》;

《保护迁徙野生动物物种公约》;

《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》近危物种(NT);

香港《野生动物保护条例》(第170条)和《保护濒危动植物物种条例》(第586条)。